遺言書を作成するときには、一定の相続人がもつ権利である遺留分を侵害する内容とならないように配慮するのがよいといえますが、どうしても特定の人に多く財産を渡したいという事情があることも考えられます。ただその場合、相続開始後に遺留分を巡る紛争が起こることが十分に想定されるため、遺留分侵害額請求への対策をしておくことが望ましいでしょう。

ここでは、そもそも遺留分とはどのような権利なのか、遺言書と遺留分の効力の関係、生前にできる遺留分侵害額請求への対策などを解説いたします。

目次

遺留分とは

遺留分とは、一定の相続人がもつ相続における最低限の取り分のことです。この権利は、兄弟姉妹以外の法定相続人である、①配偶者 ②子 ③直系尊属(父母等)に保障されているものです(遺留分権利者・民法第1042条第1項)。

遺留分は、相続財産の一定割合を被相続人と一定の範囲にある相続人に留保することで、相続人の生活保障や潜在的持分の清算をする目的で定められた制度です。

遺留分の割合は、遺留分権利者の法定相続分の割合に、相続人が直系尊属のみの場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1を乗じた割合になります。具体的な各相続人の遺留分割合は法定相続人の組み合わせに応じて以下のとおりとなります。

|

法定相続人 |

相続人全体の遺留分 |

各相続人の遺留分 |

|

配偶者のみ |

1/2 |

配偶者:1/2 |

|

配偶者と子 |

1/2 |

配偶者:1/4 子:1/4※ |

|

配偶者と直系尊属 |

1/2 |

配偶者:1/3 直系尊属:1/6※ |

|

配偶者と兄弟姉妹 |

1/2 |

配偶者:1/2 兄弟姉妹:なし |

|

子のみ |

1/2 |

子:1/2※ |

|

直系尊属のみ |

1/3 |

直系尊属:1/3※ |

※子、直系尊属が複数いる場合は頭数で等分

そして、遺留分よりも相続によって現実に受け取る財産の方が少なくなってしまっている状態のことを、遺留分が侵害されているといいます。遺留分を侵害されている相続人は、遺留分を侵害して財産を得ている人に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求める権利(遺留分侵害額請求権)を持っており、遺留分侵害額請求権を行使することで侵害された遺留分を取り戻すことができます。ただし、遺留分権利者であっても、相続欠格となった者、相続人から廃除された者または相続放棄した者は、遺留分侵害額請求を行うことはできません。

遺留分を侵害する遺言書は無効になるのか

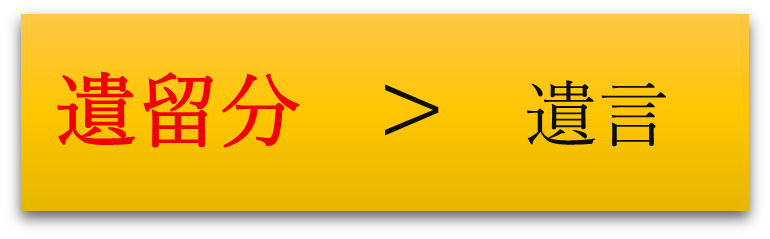

遺言者は遺言によって誰にでも自由にその財産を承継させることができますが、それでは相続人のもつ遺留分と遺言とではどちらが優先されるのでしょうか。答えは遺留分です。

そのため、遺言書が遺留分を侵害する内容であった場合に遺留分権利者は遺留分侵害額請求をすることができます。請求するかしないかは遺留分権利者の任意ですが、請求をした場合には、請求を受けた者は遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを拒否することはできません。たとえ遺言書に「遺留分を請求しないように」と書いたとしても、遺留分権利者は遺留分侵害額を請求することができます。

つまり、遺言書を遺しても、遺留分権利者により遺留分侵害額請求がされた場合、結果として遺言の内容どおりの相続は実現されないことになります。

ただ、だからといって遺留分を侵害する内容の遺言書を作成してはいけないというわけではありませんし、遺留分を侵害しているからといってその遺言が無効になるわけでもありません。遺言書の有効無効と、遺留分という権利の存在は別物ですから、遺言書が法律で定められた要件を満たしていれば遺留分を侵害する内容の遺言書であっても法的に有効です。例えば、遺言書に、自宅不動産を妻に相続させる旨の遺言がある場合、その遺言書が長男の遺留分を侵害する内容のものであっても妻は当該遺言により自宅不動産を相続したことになります。

以上のことから、遺言者はどのような内容の遺言でも有効に遺すことができますが、相続発生後、遺言によって遺留分を侵害された相続人が遺留分侵害額請求を行うことを妨げることはできないことになります。

遺言書の内容が遺留分を侵害していた場合の対処法

遺留分を侵害された方(請求側)

遺言の内容が、他の相続人がすべての遺産を相続するなど極端に不公平な内容であったり、また、特定の団体等に全て寄付するものであったなど、遺言によって自身の遺留分が侵害されていることに気づいた場合、どのように対処すればよいのでしょうか。

まず、遺留分が侵害されている事実を確認するために、被相続人の相続財産と法定相続人を調査します。遺産が総額でどれくらいあり、他の法定相続人が誰(どのような続柄)で何人いるかによって、自身の遺留分の額が決まってきます。

遺言によって遺留分が侵害されていることを確認し、侵害された遺留分を取り戻したいと考えた場合は、遺言に基づいて財産を得た相手に対して遺留分侵害額を請求する意思表示を行います。そして、遺留分侵害の事実の有無、請求額や支払いの方法などについて相手方と話し合いを行います。相手方と話し合いで合意できれば良いのですが、話し合いで合意できない場合は、調停や訴訟などの裁判手続を利用することになります。

また、遺留分侵害額請求には期限があります。遺留分権利者が、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間以内(時効期間)、または被相続人の死亡や遺留分侵害の事実などを知らなかったとしても相続開始のときから10年以内(除斥期間)に請求しなければ、請求権が消滅してしまいますのでご注意ください。

遺留分を侵害していた方(被請求側)

唯一の遺産である不動産を相続したり、遺産の大半を譲り受けたなど、遺言によって相続人の遺留分を侵害していた場合は、どのように対処すればよいのでしょうか。

まず、遺留分を侵害されている相続人から遺留分侵害額を請求する意思表示を受けるまでは、何ら対応をする必要はありません。遺留分侵害額請求をするかしないかは各遺留分権利者の任意であり、請求を受けて初めて支払義務が生じるためです。

請求を受けた場合は、相手は本当に遺留分権利者であるのか、請求権が時効になっていないか、請求額は妥当なものであるかなど、確認をするべき事項がいくつかあります。請求内容が法的に正当なものである場合は、遺留分侵害相当額の金銭を支払わなければなりません。請求額などに納得ができなければ、相手方と話し合い→調停→訴訟という流れで解決を図ることになります。

遺言作成時にできる遺留分対策4つ

遺産を特定の人や団体に渡したい、または、特定の人に渡したくないという思いを遺言にした場合に、相続開始後、遺言の効力が発生したときに、遺言により十分な遺産を相続できなかった相続人が不満に感じて遺留分侵害額請求に発展してしまうことが想定されます。

そこで、遺言に示したご遺志が死後に実現されやすい状況にするために、遺言作成に際して、下記のような内容を遺言に記載することによって遺留分侵害額請求をされてしまう可能性をできるだけ少なくする対策が考えられます。

付言事項に理由や想いを記す

遺言書の「付言事項」には、遺言事項と異なり法的拘束力はありませんが、遺言者が遺言書を作成した経緯や、相続人に伝えたい最期の想いなどを自由に書き記すことができます。なぜ公平な遺産の配分ができないのか、理由や想いを伝えることで遺留分侵害額請求を思いとどまってもらうことができるかもしれません。

|

(付言事項の例文) 50年以上にわたり人生を共に歩み、私や家族をいつも支えてくれた妻○○に財産の多くを遺したいと思い、この遺言書を作成しました。 子供たちに相続させる財産は遺留分に届かないものとなりましたが、私の思いを理解してもらい、遺留分の請求などはしないでほしいと思います。 みんなの末永い健康と幸せを願っています。 |

特に遺留分に関する問題は、相続人間の感情的対立も相まって起こることが多いため、一言添えることで相続人の感情を和らげ遺留分侵害額請求を思いとどまることも考えられます。

相続人を廃除する

特定の推定相続人から虐待や重大な侮辱を受けたりしていた場合は、遺言書で相続人を廃除する旨と具体的な理由を記載し、遺言執行者を指定しておけば、相続発生後に遺言執行者が家庭裁判所に相続人廃除の申立てを行います(民法第893条)。廃除が認められると、当該相続人は相続人としての地位がはく奪されるため、当然、遺留分も失い、遺留分侵害額請求を行うこともできなくなります。ただし、相続人廃除を申し立てることができるのは、被相続人に対する虐待や重大な侮辱、被相続人の財産を勝手に処分したなどの著しい非行があり、その事実が立証できる場合に限られ、家庭裁判所への申立てのうち認められるのは15%から20%程度とあまり多くありません。

なお、相続人の廃除は、遺言によらなくても、被相続人となる者が生前に家庭裁判所に申立てることによっても行うことができます(民法第892条)。

遺留分を負担する順番を指定する

遺留分を侵害するような遺贈(遺言に基づく財産の承継)または贈与が、一つではなく複数ある場合、遺留分侵害額請求に対して支払いの義務の負担を負う順番が民法で定められています(民法第1047条)。遺贈と贈与の両方がある場合、遺贈を受けた者(受遺者)が先に負担すること、また複数の贈与が異なる時期にあった場合は、日付が新しい贈与を受けた者(受贈者)から順番に負担することが、法律上強行規定として決まっていますが、①遺贈が複数ある場合と②同時に複数の贈与があった場合については、遺言書で負担すべき順番を指定することができます(指定がない場合は、全ての受遺者または受贈者がそれぞれ受け取った財産の価額に応じて負担します)。

そのため、上記①、②に該当する場合において、受遺者・受贈者の中に遺留分侵害額の負担を負わせたくない特定の者がいる場合には、遺言の中で他の者が負担するよう順番・割合を指定することで、遺留分侵害額請求をコントロールすることができます。ただし、この点については各遺贈や贈与の金額によって状況も異なってきますし、法的にも難しい判断となるため、遺言作成前に相続に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。

遺言執行者に弁護士を指定する

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するための手続を担う人のことで、遺言の中で遺言執行者を指定することができます。遺言執行者を指定しておくことで、遺言内容をスムーズに実現しやすくなります。遺言執行者には特に資格は必要ありませんので親族等の近しい方を指定することもできますが、遺言執行者が相続人でもある場合は、他の相続人と利害の対立が生じたときに感情的な面が絡んで争いが深刻化する恐れがあります。

そこで、遺言執行者に弁護士を指定しておけば、中立的な第三者の関与によって遺言の実現における不信感が軽減でき、また遺言内容に不満を持つ相続人にも法律の専門家として正確な説明をすることができますので、各相続人が納得しやすい環境を整えておくことができます。

遺言書の記載以外でできる遺留分対策6つ

遺言書の記載の中で行う対策以外にも、以下のような遺留分侵害額請求に対する対策が考えられます。

これらの対策の中には、遺留分に関係しない形で前もって財産を引き継いでしまうことや、遺留分となる額を減らすことで請求額を抑えて備える等の対策がありますが、これらの方法を遺留分対策のためだけに過大に行ってしまうと、相続発生後にその正当性を争われてしまう恐れがありますから、専門家に相談の上、慎重に行う必要があります。

生前に遺言内容を伝えておく

遺言は遺言者が亡くなった後に相続人がその内容を知ることが一般的ですが、生前に相続人に遺言内容を伝え、自らの口で遺産の配分について説明しておくことが考えられます。相続人も遺言者から直接話を聞いておくことで、自身の相続分について心づもりや納得ができるかもしれません。

相続開始前に遺留分を放棄してもらう

遺留分権利者は遺留分を放棄することができ、相続開始前に放棄する場合は家庭裁判所の許可を受けたときに限り認められます(民法第1049条第1項)。

そのため相続人が納得できるように事情を説明し、遺留分の放棄の申立てを家庭裁判所にしてもらうという方法も考えられます(相続放棄を被相続人の生前に行うことはできません)。放棄が認められた場合は、相続発生後に「やはり遺留分を請求する」ということができなくなりますので、最も確実に遺留分侵害額請求の可能性を消しておくことができます。

家庭裁判所が遺留分放棄の許可をする場合の許可基準として、以下のものがあります。

- 本人の自由な意思に基づいて遺留分の放棄をすること

- 遺留分放棄に合理的な理由と必要性があること

- 遺留分の放棄に対して、相当の金銭給付等の代償があること

相続人を廃除する

推定相続人に被相続人に対する虐待や重大な侮辱、被相続人の財産を勝手に処分したなどの著しい非行がある場合、被相続人となる者が生前に家庭裁判所に申立てることによって当該推定相続人を相続人から廃除することができます(民法第892条)。廃除が認められると、当該相続人は相続人としての地位がはく奪されるため、当然、遺留分も失い、遺留分侵害額請求を行うこともできなくなります。

なお、相続人の廃除は遺言においてもすることができます(民法第893条)。

生命保険を活用する

生命保険を活用することで、特定の人に財産を多く残すことができます。死亡保険金は受取人の固有財産であり、原則として遺留分の算定の基礎となる被相続人の遺産には含まれないため、遺留分とは関係のない形で金銭を承継することができます。また、被相続人の財産の一部を生命保険料に充てることで遺産の総額を減らすことができますから、結果として遺留分の額を減らすことも可能です。

また、遺言によって多額の不動産を特定の者に相続させる場合などに、他の相続人からの遺留分侵害額請求に対し相続不動産を売却等することなく対応するために、死亡保険金を遺留分侵害額請求の支払資金に充てることもできます。

|

(生命保険を活用した場合の遺留分計算の例) 相続人が妻Aさんと子Bさんの2人の場合で、「全財産を妻Aさんに相続させる」という内容の遺言を作成したとします。このとき、遺産5000万円の内訳が、①不動産3000万円、預金2000万円の場合と、②不動産3000万円、預金500万円、生命保険1500万円だった場合で比べてみます。 【①不動産3000万円、預金2000万円の場合】 遺産総額5000万円すべてが遺留分計算の対象となり、子Bさんの遺留分は5000万円×4分の1=1250万円となります。子Bさんが遺留分侵害額請求を行った場合、 ・妻Aさんが受け取れる金額=5000万円-1250万円=3750万円 ・子Bさんが受け取れる金額=1250万円 【②不動産3000万円、預金500万円、生命保険1500万の場合】 不動産と預金の総額3500万円が遺留分計算の対象となり、子Bさんの遺留分は3500万円×4分の1=875万円となります。子Bさんが遺留分侵害額請求を行った場合、 ・妻Aさんが受け取れる金額=3500万円-875万円+1500万円=4125万円 ・子Bさんが受け取れる金額=875万円 |

早めに生前贈与をしておく

生前贈与は遺留分侵害額請求の対象となりますが、その範囲が一定の期間に限定されています。すなわち、相続人に対する生前贈与(婚姻もしくは養子縁組のため、または生計の資本として受けたものに限る)は相続開始前10年以内のもの、相続人以外に対する生前贈与は相続開始前1年以内のものが遺留分侵害額請求の対象となりますので(民法第1044条)、この期間より前に特定の人に贈与しておけば、遺留分の計算に含まれることなく、多くの財産を引き継ぐことができます。

養子縁組を活用する

子の中に遺産を相続させたくない者がいる場合は、相続人ではない者と養子縁組をして法定相続人の数を増やすことによって、遺留分権利者である子らの有する遺留分割合を少なくしてしまうという方法も考えられます。相続人の数が増えれば子ら各自の法定相続分が減るので、それに応じて遺留分割合も減り、請求される額を少なくできるという訳です。例えば、相続人ではないけれど財産を遺したい息子の妻や孫などがいる場合、その人たちを養子にすることで遺産を相続させることができ、同時に相続税の節税効果も見込まれます。

遺言書/遺留分に関して弁護士に相談するメリット

遺言書は、遺言者の最終意思を記した大切なものです。遺留分を侵害する内容のものでも、検討を重ねて遺留分を侵害しないような内容のものでも、遺言者が自由に作成することができます。遺言書の作成にあたって、正確な遺留分割合を確認したい、遺留分で揉めない内容にしたいがどのような遺産の配分がよいのか一緒に考えてほしいなどのご希望がありましたら、ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。

- 相続開始後の紛争を可能な限り回避できる遺言書にすること(内容面でのサポート)

- 法的に有効になる遺言書にすること(形式面でのサポート)

- その結果ご依頼者様にご心配が残らない遺言書を準備できること

このような点についてお手伝いすることが可能です。相続手続・遺産トラブルを熟知した弁護士が、ご希望に沿った相続の実現をサポートさせていただきます。

また、相続の時に遺留分の問題に直面された相続人の方におかれては、弁護士にご相談、ご依頼いただくことで精神的なご負担が大きい揉め事についてご自身で対応する必要がなくなることが、まず大きなメリットとして挙げられます。

また遺留分には多くの法的問題が関わってくるため、遺留分侵害額請求調停・訴訟に発展する場合はもちろん、その前段階の請求を行う、又は、自身に対する請求に対応する中で遺留分に関する法律知識が必要不可欠となってきます。さらにおおよその場合、最終的には請求額が争点となってきますが、やはり請求額の確定に関しても法的な要素が複雑に絡んでくるため、相続に詳しい弁護士にその交渉を依頼することでより有利な結果に結びつく可能性が高まるといえます。遺留分侵害額請求についてはできるだけ早期に弁護士にご相談いただくことで、最終的には一番近道で、最適な解決に至ることができるといえるでしょう。

当事務所のサポート内容

当事務所では、ご相続の相談については、初回60分を無料とさせていただいております。

遺言書/遺留分に関するお困りごとについて、あなたのご不安、お悩みを丁寧にヒアリングさせていただき、それを解消するためにどのような道筋が考えられるか、法律の専門家の視点からご提案させていただきます。

当事務所では、遺言書の作成をお手伝いする「遺言作成サポート」、遺留分に関するお困りごとには「遺留分侵害額請求サポート(請求側/被請求側)」をご用意しております。どうぞお気軽にご相談ください。